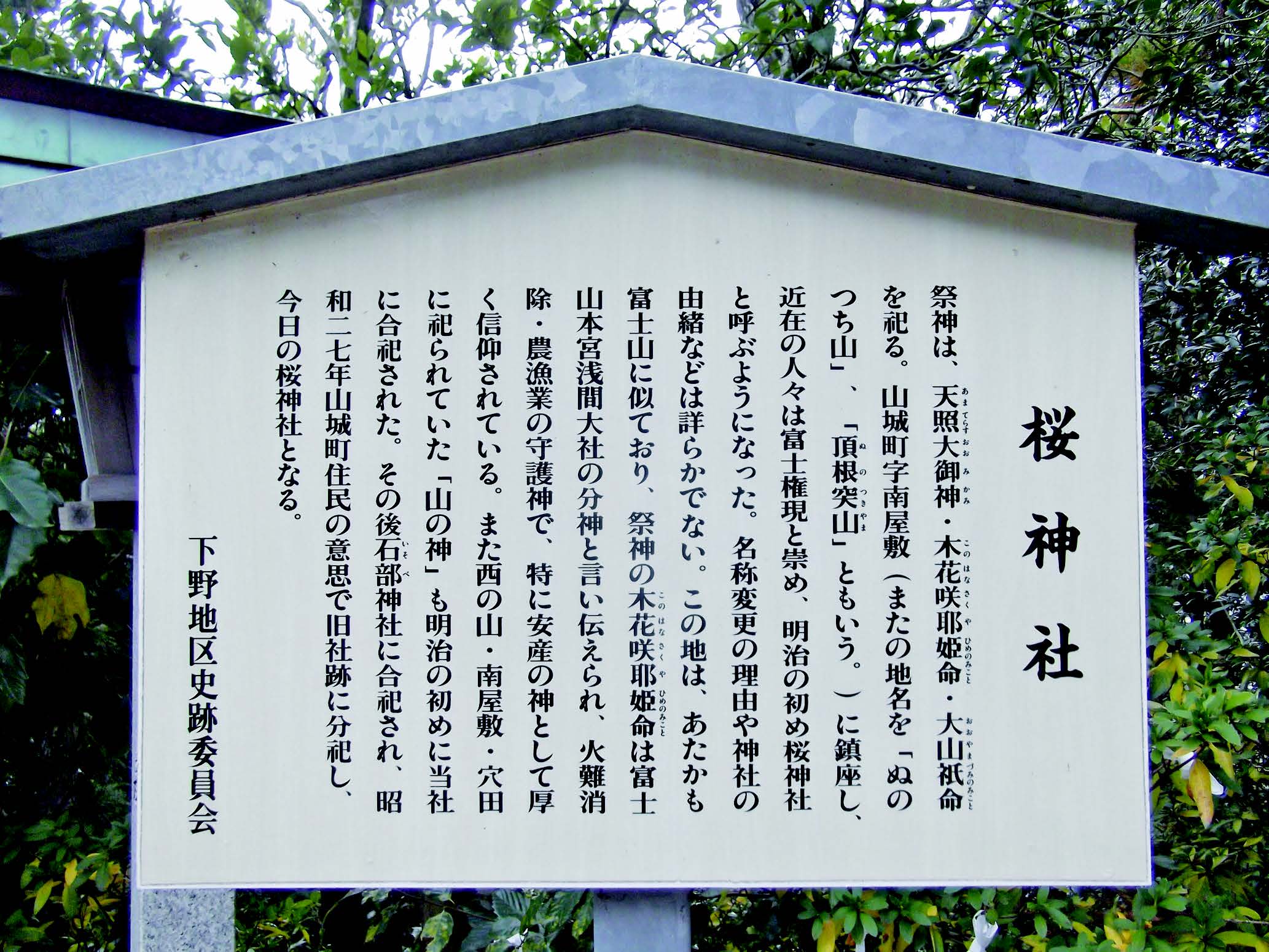

祭神は、天照大御神・木花咲耶姫命・大山祗命を祀る。

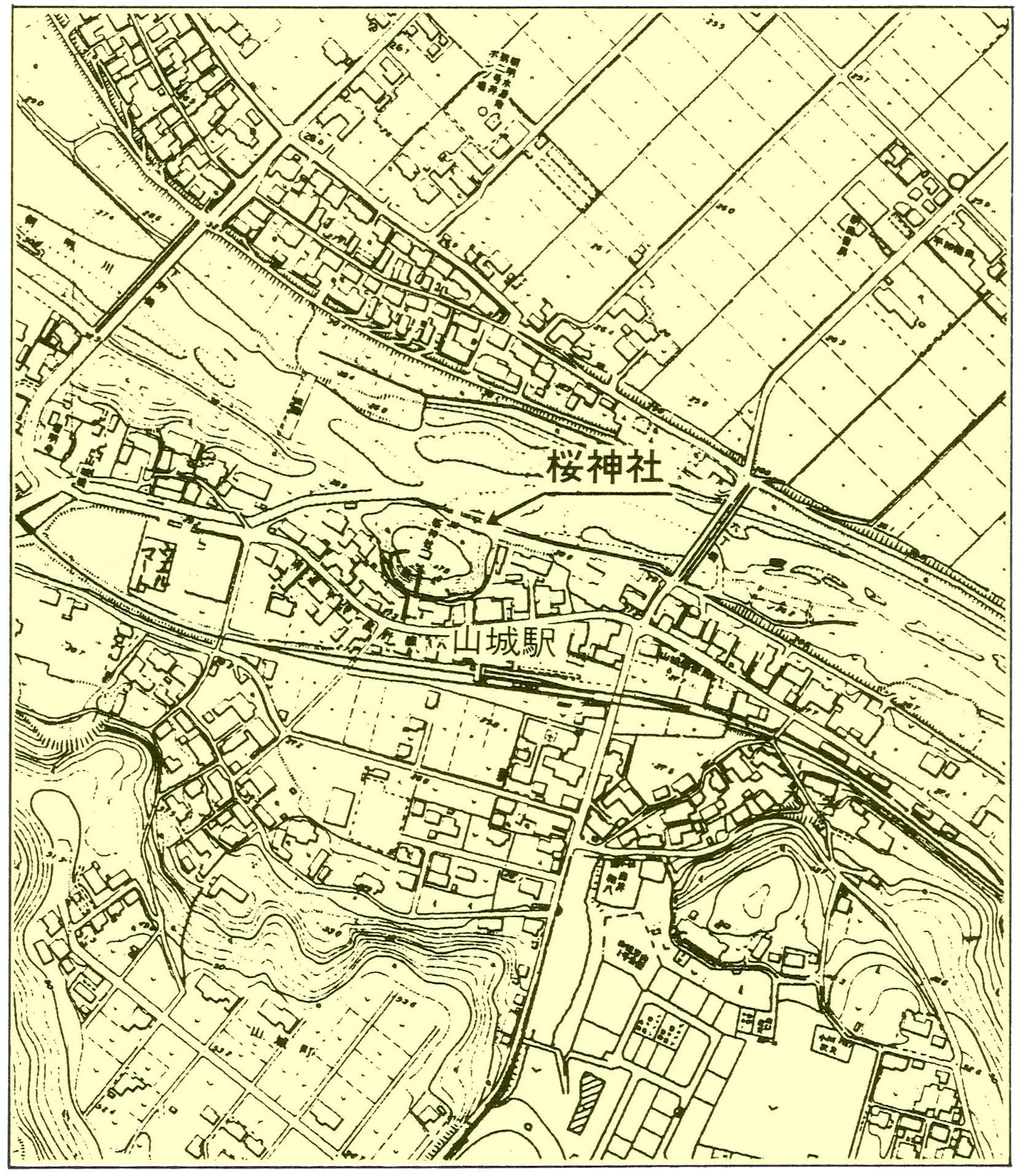

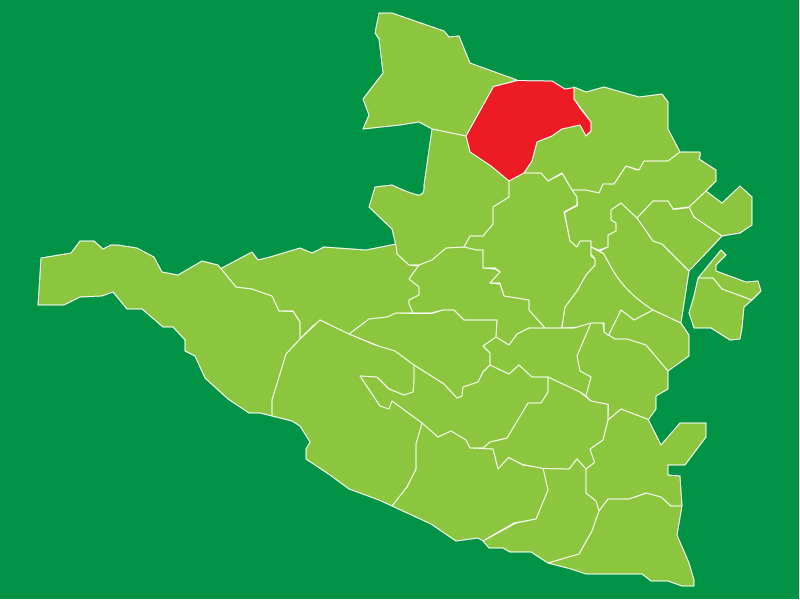

山城町字南屋敷(「ぬのつち山」、「頂根突山」ともいう。)に鎮座し、古くには近在の人々が富士権現と呼んで崇めていたが、明治の初めに櫻(桜)神社に改称された。

名称変更の理由や神社の由緒などは詳らかでない。

山の姿があたかも富士山に似ており、祭神の木花咲耶姫命は富士山本宮浅間大社の分神と伝えられ、火難消除・農漁業の守護神として、特に安産の神として厚く信仰されている。

また、西の山・南屋敷・穴田に祀られていた「山の神」を明治の初めに合祀したが、明治45年(1912)、札場新田(札場町)の神明社などと共に中里村(朝明町)の石部神社に合祀された。

昭和27年(1952)、神社の復帰を望む山城の住民によって山の神と共に石部神社から

分祀して旧社地へ遷座した。

1月7日には「山の神のどんど祭り」も復活し、昔ながらの神事が執り行われている。

当日は町内の子供が、家々から注連縄・門松など正月飾りを集めて持ち寄り、祓い清めて燃やす行事で、この残り火で焼いた鏡餅を食べると夏負けしないとも云われ、また、古くはこの神事が終わると里の人たちは山仕事に入ったと伝えられ、今も賑やかに行われている。境内には市指定の大檜や椎の古木などがあり、桜の花、夏の若葉は特に素晴らしい。

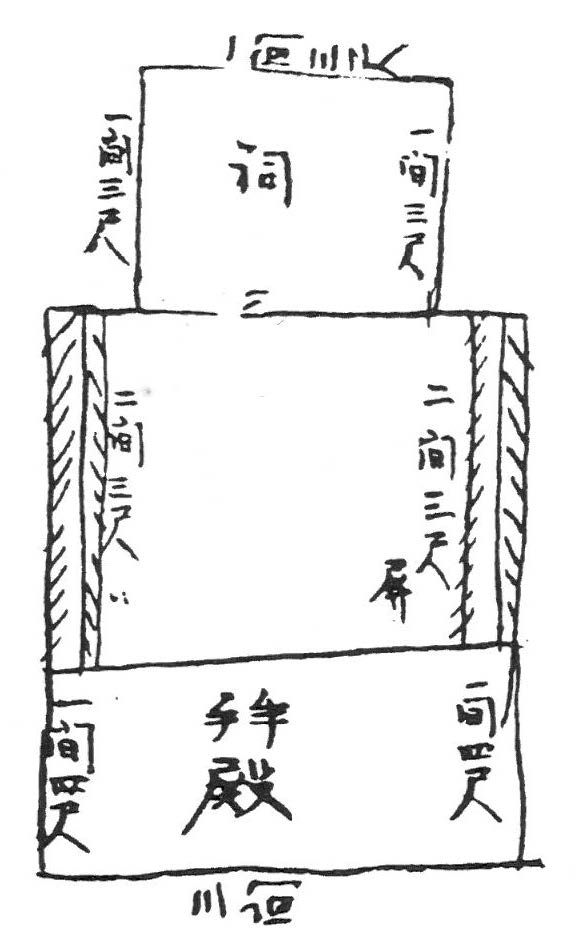

桜神社図面